来源:王编的城市书房

2022年,上海街头。周平浪 图

开源,打破技术垄断的利刃

2025年2月底,“DeepSeek开源周”连续五天高强度发布了一系列用于AI训练和推理的软件工具。虽然不如DeepSeek R1问世时那样轰动,仍旧引来学界和业界的广泛关注。官方发布的贴文中,提到希望以这些公开的工具“为社区提供价值,并为我们共同的通用AI目标做出贡献”,体现了对AI公共价值的认识。此次公开的这批工具,也的确能够有效提供包括GPU使用和存储等多方面的硬件资源利用效率。它们的出现,解释了DeepSeek何以能够以相对低的成本完成语言大模型的开发和部署,并且其理论上的成本利润率最高能达到惊人的545%。

DeepSeek R1开源之后,几家大型云计算服务商纷纷跟进,宣布提供“满血版”服务。一些面向最终用户的AI应用,也宣布“接入”了DeepSeek R1。开源大模型提供了共同的服务质量标准,在这一意义上,有益于市场形成良性竞争。而海内外的大型高校和科研院所宣布完成了本地部署,也是在其帮助下完成了“从无到有”的突破。在中国香港,特区政府因应OpenAI拒绝提供服务,投资建设了“香港生成式AI研发中心”,此次随着DeepSeek开源而产出了“标志性的科研成果”。

技术开源破除垄断的作用有目共睹,描绘了“人人可用”的愿景。但是,开源并不能立刻等同于“人人可用”。有爱好者尝试在家中自行组装服务器运行DeepSeek,且不论其中所需的技术技能,额外的开支和过于缓慢的响应速度亦不敢让人恭维。当前阶段,功能强大的开源AI尚只是少数人奢侈的玩具。开源目前能为人们提供的,很大程度上仍属于“有根据的想象”,后者主要围绕技术本身展开:降低技术门槛、推动AI普及、促进更新迭代……

然而,技术开源不能自动达成这些愿景。开源依靠的是信任、协作、共享等原则,但这些“原则”并非刻印在机器中自动执行的“代码”,而是以人们共同的承认为支撑。当今世界,这种支撑的力量似乎正在退潮。经济利益的冲突与政策司法的冲突,固步自封的文化心态,乃至诸多“不可抗力”的突然出现,都给那些自愿贡献出来、某种意义上属于全人类的智力成果,重新加上了层层锁链,根本上冲击开源协作的公共进程。从开源承诺的愿景、激发的想象和面对的现实来看,这一打破垄断的“利刃”要最终落实为“人人可用”的工具,仍离不开物质(包括自然)和社会所提供的各种环境。

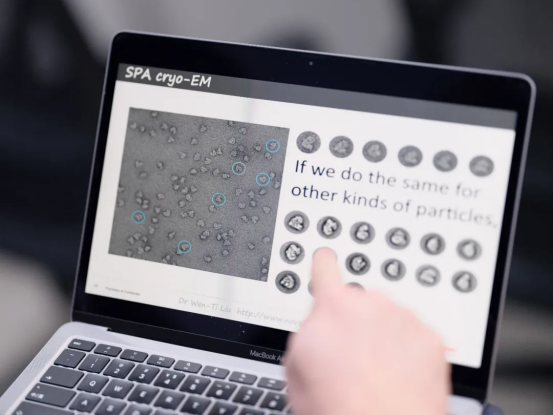

2023年,研究者通过冷冻电镜测定的蛋白质序列结构。 周平浪 图

推究“开源”的思想脉络,其背后是对知识和信息应当广泛流通的信念。自福柯语出惊人地将“知识就是力量”重新诠释为“知识就是权力”以来,人们不得不遗憾地认识到,固化的、不流通的知识只会带来权力的固化。这一由知识产生的不可见的壁垒,或许比由技术垄断带来的可见的壁垒更加根深蒂固。

AI可解释性追求中的知识与权力

在AI走向大众的过程中,知识和权力的关系可从众说纷纭的“可解释性”中窥得一斑。过去10年间,世界各国和跨国组织开始认识到AI监管的重要性,其中十分重要的一环,是保持AI决策的可解释性。如2023年中国发布的《全球人工智能治理倡议》中,明确“不断提高AI可解释性和可预测性,提升数据真实性和准确性,确保AI始终处于人类控制之下,打造可审核、可监督、可追溯、可信赖的AI技术”,是研发主体的责任所在。 2019年欧盟《人工智能法案》中,明确要求高风险人工智能系统必须具有可解释性、透明性和可控性。“可解释AI”(explainable AI,XAI)这一研究领域应运而生,业界提出一系列设计理念和辅助工具,以尝试对AI的运行做出解释。

可以看到,“可解释性”来源于一种悖论性的局面。一方面,从技术原理的角度看,AI模型的每个组成部分都有着良好的定义,正是这种定义使它能够用程序代码实现并在计算机上运行。但另一方面,当这些组成部分构成一个整体,其展现出的行为又让人无法预料。人们用“涌现”称呼这种现象,如在DeepSeek中表现亮眼的“推理”“思考”能力,就属于从精心筛选的数据集出发,经由模型的训练而涌现出的一种能力。然而,作为一个描述性术语,“涌现”本身并不提供解释,只是表明了这种无法通过“部分”来解释“整体”的情况。换句话说,它指示的恰是“解释”的某种缺席状态。

2021年,上海街头。周平浪 图

在技术上继续寻求“可解释性”强化路径的同时,知识和权力之间的关系,为处理AI的“可解释性”问题提供了一种别样视角。治理主体提出的“可解释性”要求代表了公众对AI运行需要“解释”的共同意志。但如果只从技术设计的角度处理这一问题,则最终就AI所能提供的“解释”均受制于设计者的独断。换言之,设计者因为最细致地掌握了AI的技术知识,而垄断了定义“解释”的权力,进而忘记了公众对AI所要求的解释千差万别、难以穷尽,而且往往受到具体情境约束,很难存在放诸四海而皆准的统一解释策略。

可解释性AI的开发者也注意到这一状况,并提出“以使用者为中心”的口号。但权力的问题并不因此消弭:如果公众必须仰赖设计者来“施舍”,才能获得自己想要的解释,那么这种解释势必只能是迟来的,而代价也已发生。即便由此得出的“解释”能够令人满意,其作用也总是大打折扣的。

AI平权需要直观的解释策略

这就提出了一个有关AI技术的平权问题。即,对AI运作在一般(而非法律)意义上的解释权的分配问题。对文本的解释权,以此可以参照:在中世纪的西方等过去的宗教社会中,只有僧侣等少数阶层认识文字,进而有资格诠释文本(经文)。但世俗社会里,文本(如小说)并不受到作者自己的控制。任何普通读者,都能基于自身理解对小说做出解读。这是因为文本的解释权得到了广泛普及,其前提是人们普遍识字,掌握了对文本进行解释的策略。

争取解释权,需要以解释策略为依托。当前AI运作的解释权,很大程度上能够掌握在开发者和少数技术专家手中,在于他们能够将所掌握的技术原理相关知识,转换为相对充分的解释策略。然而,由于AI系统的复杂性,尤其是前述“涌现”现象的存在,使得人们即便在技术原理层面有充分认识,也难以全面解释AI 的具体行为和决策。这实际上为使用者改变其知识权力结构中相对弱势的现状提供了可能。

另一方面,使用者尽管无法实现对技术细节的充分把握,仍能或多或少取得对AI运作过程的理解。这种理解或许来自可视化界面、通俗易懂的研究报告等可解释性技术提供的工具和证据,但更来自对AI系统直接的、实验性的操作经验。即便由此获得的解释可能没有充足的理论依据,直接经验的基础也还是能够保证,它对使用者个体而言将是有效的。

实验性意味着,向AI系统给出一些精心设计的、甚至违背常规的输入,以干预AI系统本身,观察其输出结果的变化。借助实验性操作,使用者能以自己的亲身经历,目睹不同的训练数据和输入数据影响AI系统的运作,认识到系统在面对那些可能超出设计时预想范围时的数据时,又如何做出响应。这些与AI展开的互动,不涉及深奥复杂的技术原理推演,而是产生出直观、感性的技术经验。基于这类情境性的知识,人们可以自主得出有关AI的认识和“解释”,发展出各式各样的解释策略,对AI系统的运行做出合理预期。

实验性操作本身是一种技术上可行的方式。不过,违背常规而具有破坏性的输入,会对作为“服务”的AI系统产生干扰,甚至可能触犯相关法律。基于保障系统稳定运行、维持服务质量,以及保护其他正常用户体验等方面的考虑,服务提供方往往会严格限制此类操作,设置重重过滤和保护机制,以减少用户干扰带来的风险。

2022年秋,上海公园。 周平浪 图

开源AI的本地化部署,使这种实验性操作重新获得了合法性和现实性。它能够将这种扰动和破坏限制在有限范围内,而不会干扰使用同一系统的其他用户。因而,开源的AI可在这一领域中展现出独到的功能和角色。事实上,在AI绘画等领域,开源AI存在多时,其爱好者的实践已展示了解释策略的自发形成。爱好者们不断尝试输入不同风格绘画指令,观察输出图像,逐渐掌握了AI绘画对色彩、构图元素等的处理方式,并相互交流结果,以此获得一种群体性的理解。这些理解又反馈并体现在他们围绕AI模型的外围支持部分开发更便捷易用的软件界面上,从而对AI绘画本身的技术多样化发展做出了贡献。

以情境知识建立AI解释,无论专业领域的研究人员、对AI技术充满好奇的普通爱好者,还是一般公众,都能获得对AI系统的理解。这让人们不再仅是AI技术的被动接受者,而是转变为主动的探索者与参与者,加入AI解释权的协商和共识的建构,以营造随“开源”而公开的人类智力成果,充分发挥其公共价值的社会环境。

(作者朱恬骅系上海社会科学院文学研究所助理研究员)

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/CRDzIiJShfSO5cjmetimIA