前言:

“站在师者面前的是活生生的人,教育本身不是说为未来的什么工作,培养一个合规的机器,而是想让TA们成为TA们自己。”

青梦是一名创新教育的积极实践者。在她的“教与学”中,美育、融合教育和全面性教育占着非常大的比重;她力求通过用更多跨学科融合的方式,讲好自己的每一堂“课”,耕耘出其理想中的世界。

(几乎不自拍的青梦,在重庆参加冬令营时,穿上学生的卫衣后,突然有了咔擦的兴致)

01

美,照见人的内心状态

和大众认知中的传统美育相比,青梦目前做的更接近跨学科性质的融合实践。比如说以偏游戏式的教育处理课堂设计;或者借助影像之类的东西,孩子们从中可以得到一些完善的感知、体验和相关概念的拓展延伸。

当今时代充满着挑战和变化,信息纷繁复杂。面对这样一种不确定性,家长和孩子们都会有比较深重的焦虑、困惑。尤其是这几年来,很多儿童与青少年的心理健康问题层出不穷;或者说当人们越来越关注心理健康的时候,孩子们这一部分的问题就会被凸显和放大。不管是说休学在家、抑郁自伤也好,双向情感障碍也罢,这些真实案例都令人唏嘘不已。教育者能做的事情,就是尽可能地让这些孩子稍微得到喘息。

对于公益赋能,其实并不是要把乡村或县域的孩子们从原来的地方剥离出来,引TA们去喧哗的大城市,就像拔根一样。如果真是如此,那凭什么说这是一种“好”的教育?青梦接触过一位大学生志愿者,这位志愿者当时不知道怎么样把体系化的知识进行简单转化,深入浅出地讲给少数民族的孩子们。她非常辛苦,半夜还在修改PPT。天亮的下午,去落地工作坊之前,青梦得知她是学风景园林专业的,就启发其不要局限于课本,可以带着这些孩子们在校园里面逛一逛;或者让孩子们去采访一下校园环卫、草木维护的工人,了解“为什么要在这儿栽一棵树、种一丛花”之类的问题。这些内部环境皆是教育的空间选择,操作性很强的东西。与其给孩子们很多知识,不如让这些知识有效地服务于孩子们的真实生活。

对青梦自身而言,美育教学也是一个不断发掘和疗愈的过程。刚开始的时候,她没有想过说要往美育和心理健康教育这两个方向去走。但参与了周围很多项目后,她逐渐感知到,这些活动能够回应小时候自己对教育的理解和期待,它们都在指向教育的纯粹本质。她很喜欢日本作家黑柳彻子《窗边的小豆豆》这本书,被其反复读了六七遍,因为她坚信这种教育模式,更有益于学生的成长。

在教培机构的这些年,她努力把自己的创造力和想象力融进课堂。行业内的大部分老师还是用灌输的教育模式来授课,哪怕课程打上“项目制学习”之类的标签,其实也没有用创新或者比较好玩的方式去带领。她觉得,既然学生和家长选择来参加这样的课程,是想收获新的认知,那采用传统的教学方式,可能会让学生产生厌烦的心理,也不太负责任。

青梦的课堂中,没有死记硬背的课业,也没有很多压力(资料提供丰富,是为了杂选诸家、博观约取,毕竟语文即生活,生活即语文)。她去上一节小学六年级的课,直接就把孩子们带到附近文庙的草丛里去观察、去找课文里出现的没出现的昆虫,再去观看一些相应的皮克斯电影,只要学生最后对这个东西感兴趣就成功了一半。在她眼里,让孩子们的生命力更加持续和丰盈,同优异成绩(Ta们想要的)一样不可或缺,甚至前者更为重要。

最开始的时候,青梦的想法得不到支持,校方领导和管理层只关注绩点(可她业绩教学部稳居前三),还认为她这样的操作显得花里胡哨(虽然成年人也喜欢听),根本没有必要。教学方法也曾经一度遭遇学生们的质疑,长年泡在题海里已成习惯的TA们觉得,不背书不刷题,成绩就难以提高,即使她教的是文科。她对此感到过长期的痛苦,但骨子里的反叛,让其坚持了下来。

事实也证明青梦的选择没有错,她让孩子们看见了更加辽远的世界。她真诚地说:“做创新教育的人,其实并不会去刻意地追求最后的结果,当人们用心按照这一套逻辑体系去做的时候,孩子们的成绩便不会差,而且也很会做人。站在师者面前的是活生生的人,教育本身不是说为未来的什么工作,培养一个合规的机器,而是想让TA们成为TA们自己。”

也是当青梦开展这样一种教育的时候,她突然意识到,原来还可以用自己喜欢的方式去帮助或赋能学生;这个过程也让其不断地去觉察和了解自己,以更好的姿态完成对生命的观照和体悟。

(图为去年青梦生日时,楼下两位姐姐送的礼物;她认为她俩人美心善,才让花儿更加娇艳。育人亦如此)

02

性别,由你我自己说了算

全面性教育是联合国教科文组织等机构联合提出的概念,又被称作综合型性教育,它关乎于性别和身体权利,是每一个人了解自我、看见旁人的关键。在青梦看来,人的成长过程中,或多或少地都要经历性别相关的困扰,对性别议题也有个性化的理解和看法。如何为孩子们创建多元共生的环境,并让其学会认同和尊重,已经成为性别平权教育中重要的板块。

但和美育一样,青梦并不会将性别学科系统化地呈现在课堂中。新方向在此,她去考了关于性教育的各种证书,然后利用这些知识再去做相关的事情,像是以艺术化方式做跟身体权利相关的展览、带孩子们一起进行项目制学习;或是在课堂里开展游戏化的设计、体验型工作坊,等等。

青梦希望用自己的方式来做性与性别教育。她曾和一个团队到过四川凉山,给少数民族的孩子们设计外出研学的课程和工作坊;面对这样一群刚开始还不太熟络的孩子,她进行了一次个性化的破冰签到:让Ta们感受目前身体能量状态是什么样的。

工作坊后面也会准备一些关于社会上现有流行的身体议题,让学生去辨析,从而能够去把比较科普性的或者是适宜性的概念传递给TA们。那个时候《服美役》这本书还没有出来,青梦就意识到,在这样一个年龄段,可能会觉得“变得很瘦、为了我喜欢的人去做一些伤害自己身体的改变”之类的观点并非理所应当。所以她就同学生们一起对这个议题进行了讨论,看看TA们对于这个标准或者是“美丽”制造权有什么新的想法。

青梦特别喜欢工作坊里关于青春期的一个小游戏:每一位伙伴折一个纸飞机,在上面写上自己的烦恼与困惑。这个纸飞机会飞向不同的人,每一个伙伴捡到别人的,是一个青春期的小困惑,她会让其给予回应。比如说男孩子他可能会捡到一个女孩子的飞机,上面写着痛经非常厉害,他可能作为男孩子没有办法去感受,那就可以去咨询在场的导师或者现工作人员,从而能够给予些许回应。在这个过程当中,尝试把性别意识渗透进去,是想让孩子们知道:原来他/她还有这样的一些困惑。但其实也会让大家形成一种更好的身体意识,和比较一致的概念。不至于说这个工作坊过后,班级里还存在着月经羞耻之类的困境。

青梦参加过不少的项目,令她印象深刻的,还有接受北京师范大学游戏设计课程之后,在成都A4美术馆的展区里,将身体权利的主题游戏带给不同年龄段的玩家;玩家会根据她提出的不同概念,调动其对身体的感知,比如说着“火”要用什么样的身体形态去表现,诸如此类。后来有群玩家,一起抽到了“怎样对儿童进行性教育”的议题,大家就非常沉浸地用了十五分钟来思考和讨论。

当时,每一个参与的玩家都会用便签写出来对这整个游戏的体验和感受,有的伙伴甚至发出感慨:我原来不知道性别的教育,还可以这样子去做。游戏的互动感和反响意外不错,这让青梦很有成就感,这件事也让她认识到,人原来很容易就能把事情做好。通过接触交流,她发现真得有很多人对这些议题感兴趣。这次实践不仅给了她巨大的信心,让她觉得做这些事情非常有意义和价值。

再就是她去湖南怀化一所中学做的项目式学习带领,主题还是和身体权利相关。青梦很希望孩子们在这里面学到更加深刻的东西,于是在对知识层面进行了系统化的梳理之后,她让孩子们分别选择一个自己感兴趣的议题,并做出相应的展陈。过程中,她只是提供少部分的支持。

青梦说,这正是她想要呈现出来的教育,相比于其余伙伴往外去寻求,她更在乎向内部探寻。公益这个圈子很大,一些人做公益的时候,自身会有种“城市优越论”或者“精英主义视角”,TA们想的是项目发展和投资与否。而青梦心底想的却是:如果我做完这个项目走了以后,还能给孩子们留下一些什么东西呢?

让学生有所谓的问题意识和解决能力,并通过策展等方式反映给校领导。这才是青梦想要赠予学生的认知,而不是说大家参加一个夏令营,因为它是免费的公益活动,取得一个所谓的证书就万事大吉。青梦不希望做这种短、平、快的事情,这违背了她从小“当一名好老师”的初心。

青梦心目中的理想教育,是像《窗边的小豆豆》里所提及的教育形态,每一个人在里面都能够自得其乐、自得其所,大家相互保持着尊重,然后去进行积极平等对话,没有师与生的上下之分。连校长都是在门口,去迎接和拥抱孩子。不管说里面的“小豆豆”未来有没有成为联合国的亲善大使,它整个教育体系都让人觉得非常美好,难以忘怀。有很多人说那是“乌托邦”,但现在也有很多人在竭力打造这样一个个“乐土”。

就像《他乡的童年》第一季里日本幼稚园那样,孩子们在里面即使没有太多的进步,但是TA们都知道要对自己的身体和心理负责,大人仅需要在适当范围内做定向引导。青梦所期待的教育愿景没有那么宏大,只要每个人在里面是开心的、快乐的,她就心满意足了。

Education and Love

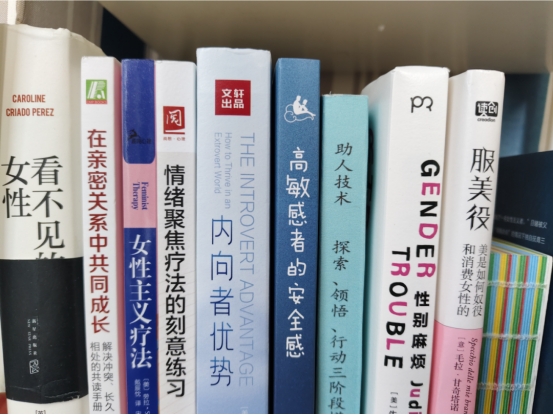

(图为青梦接触性与性别教育以来,搜罗的一些相关书籍,用以更好地了解自己和他人)

03

创新,无非为回归一种本质

青梦在教培机构当了多年的老师,当她去接触到教育创新这个板块,她发觉要想把这样的学科公益做下去、做好,完完全全需要用全新的方式和思维。

现在市面上流行的创新教育,比如项目式学习(PBL)、社会情感学习(SEL)、STEAM,还有在地化教育(PBE)等等,假若老师不钻研实际的内涵,它们就是一堆非常形式化的东西。如果一名老师有一颗教育的初心,还在觉得要用生命去影响生命,那TA就会用各种各样的形式,让孩子们在这里面得到滋养;除了接受知识以外,TA们还有更多的主动性可以发挥光和热,发挥没有被压抑的那一部分,这个东西才可称作创新教育。

并不是说一味搞新的东西,不是说AI来了或者是Deepseek来了,就能把这些东西叫做创新。现在很多人都是在被工具化或者物化的状态,如果没有人文学科这样的一个加持,那科技的发展不知会让人类走向何方。所以最终还是要回归到这个人,要去挖掘TA本身可以长成什么样子,用怎样的状态去调节生活。

实际上,创新教育一方面是要告诉这群孩子,除了选择“独木桥”或“成功学”的这一套叙事外,还可以选择其他的教育形式,去拥抱可能性更多的未来。另一方面,就是让孩子能够去接触更多元的教育体系或者内容。创新教育的第三个面向就是,能够通过跨学科融合的方式来去做一些创新,解决教育资源不平等的问题,而不是像以前的传统支教,只是去进行一些资助和物料的发放。

许多人会对创新教育有所误解,认为是精英主义的产物。但创新教育不是强调精英主义,并非用交的学费高低来判定这个东西。它主要讲的是优质教育,或者是教育公平维度上的;它也不是说给每一个人提供的东西都一样,它需要根据不同对象来调整内容范围和模式。比如同样是做生命教育,针对于流动困境儿童、孤儿或事实无人抚养儿童、乡村留守儿童、城市社区中的儿童,TA们和家长的认知接受度不一样,那就会有不同的环节设计和开发流程。

说到底,它和地区的贫富没有太多的关系,就是看能赋能到哪些人而已,这取决于每一个机构或组织想要服务的群体。像是一个机构本身,可能由于意识形态上或者是资金之类的,它没有那么高端,但它可能能够给这些小孩儿提供除语数外正规课程以外的内容。像北京三一公益基金会等在做探客教育,或者日慈公益基金会的儿童心理健康教育,是因为这样的机构有这么大的体量,足以去支持到更多的人,去开展非常具有个性化的东西。

(摄于西安某酒店大堂。青梦和很多孩子的师生关系都犹如鱼和水--参考梅贻琦先生的论述)

04

无论多久,继续找寻同行者

自由GSHYCSR/EGULATIONS

青梦的教育初心,萌芽于小学三年级,那会儿就喜欢组织邻家的弟弟妹妹们玩“教师角色扮演”类游戏,她往往是语文老师,其他人是数学老师、体育老师、生活老师等,经常忘乎所以,被家人催着回家吃饭;中学阶段属于坚定期,便可以分辨出老师的“好与坏”,加之受主流媒体的影响,想去支教(因为独生,家里人不愿她去“受苦”,成年后有过几次记忆犹新的激烈争吵),以回应孩子们对求知的强烈渴望;直到大学,算是阴差阳错,亦或命中注定,选到了教育相关的专业,以校级优秀毕业生的身份,开始新鲜的实习生活(这段经历,让她不选择进入体制内,因为极其容易被环境磨灭激情)。

毕业后,好几段在教培机构的创新实践落地,相比于别人捞钱的操作,社会风气的持续应试压抑内卷,她显得十分格格不入,且经常产生自我怀疑,没有同行者的孤独,让其产生了严重的职业倦怠,一度准备把坚持二十几年的志向给放弃;好在她换了个城市,接触创新教育和科学公益,并逐渐解构“蜡炬成灰泪始干”的高要求新要求后,像蛇蜕层皮般,她开始把自己重新养育一遍,找回了些曾经丰盈活泼的生命力,不用被单一价值观评价和审核,刻意向外界汲汲营营地再证明些什么。

正如她所说,现在的自己,没有名气、没有荣誉、没有职称、没有地位,对国外教育新技术不盲从(主要是没精力去吸收),还挣不到多少钱,但可以主动选择感兴趣的项目参与,且有机会真正持续赋能到周围他人,就是挺幸福的状态了。

1

2

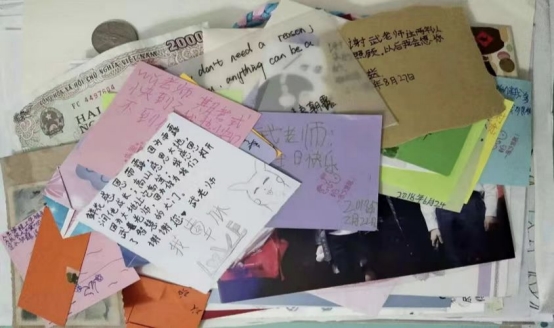

(图为青梦从教以来,搜集的部分学生纸质物件,用以不定期提醒自己,有无忘掉初心。)

教育

创新

热爱

采访文案 | suey 汀帆

排版 | 刘慧源

审核 | 刘昌译

若有议题伙伴想联系青梦

或有事相商

欢迎问询HC小助手

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/5GPCIaO64GDDBV3i1cbHtQ